「第13回 国連ビジネスと人権フォーラム」の速報レポート(2024年12月 JBpress掲載)

※2024年12月29日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。

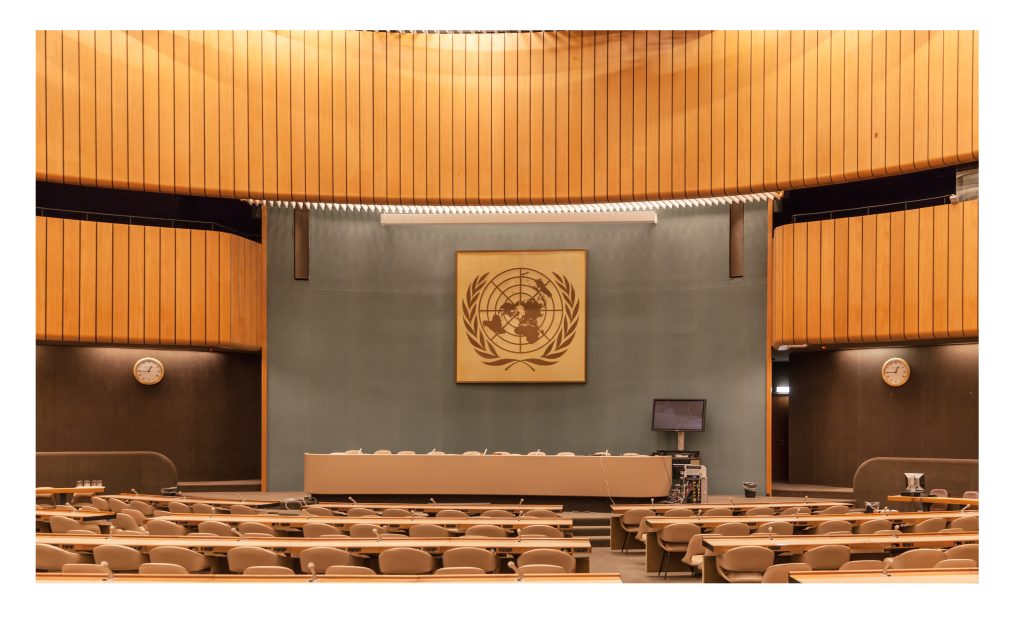

ビジネスにおける人権尊重の取り組みについて議論する最大規模の国際会議「国連ビジネスと人権フォーラム」が、2024年11月25日から27日にかけてスイス・ジュネーブで開催された。このフォーラムは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」と記載)が採択された翌年の2012年から始まり、今年が13回目の開催となる。フォーラムに現地参加した筆者が、議論の内容などをレポートする。

国連ビジネスと人権フォーラムには、世界各国の政府、企業、先住民コミュニティ、労働組合、弁護士、研究者等が集い、現地とオンラインから合わせて約4000人が参加した。このうち、ビジネスセクター(企業など)とソーシャルセクター(NGOなど)からの参加者がそれぞれ約30%を占めた。

また、今年の特徴として、参加者同士の意見交換やネットワーキングを促進するセッションが新設された点が挙げられる。フォーラムの「マルチステークホルダーによる対話の場」としての役割が一層強化された形だ。

今年のテーマになった「施策のスマートミックス」とは?

今年のフォーラムでは、「ビジネス活動における人権保護のための『施策のスマートミックス』の実現(Realizing the “Smart Mix of Measures” to protect human rights in the context of business activities)」がテーマに据えられた。

「スマートミックス」とは、法令などの強制的な措置と、各国政府による国別行動計画(National Action Plan:NAP)やガイドラインなどの自主的な取り組みを効果的に組み合わせる考え方を指す。

近年、欧州では英国現代奴隷法、ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法など、企業に人権尊重を義務づける法律が次々と導入されている。さらに、今年7月には、企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)がEU全体で発効に至り、ルールによる強制力が一段と強まっている。一方、日本やアジア諸国などでは、NAPを通じた自主的な取り組みが進められている。こうした状況を受けて、改めて「スマートミックス」の重要性に注目が集まっているのが現状だ。

初日の開会セッションでは、国連事務次長補・国連グローバル・コンパクト事務局長兼CEOのサンダ・オジアンボ氏が「一部の地域では強制的なデューディリジェンスや人権保護の取り組みが進んでいるが、他の地域では遅れが見られ、ルールやその運用は断片的だ。ただし、この課題は同時に大きな機会でもあることを忘れてはならない」と述べ、これまでの国家や企業の取り組みの成果や失敗を改めて振り返る時期にあることを示唆した。

また、フォーラム全体を通じて、形式的な人権対応に終始せず「真に意味のある」人権尊重の取り組みを推進することの重要性が繰り返し強調された。

フォーラムで示された「真に意味のある人権尊重」への道筋

今回のフォーラムでは、国際的な競争環境の公平性を保ち「対等な市場(Level Playing Field)」を形成するために必要なルールのあり方に注目が集まった。特に、欧州で制定されたCSDDDの施行に向けて、企業がどのように実効的に取り組みを進めるべきかに強く焦点が当てられていた。

CSDDDの直接的な適用対象は欧州域内の大企業が中心だが、実際にはそのバリューチェーン全体に影響を及ぼし、欧州域外の企業や中小企業にも幅広く影響を与えることになる。

フォーラム内では、特に中小企業に過度な負担をかけないために、各国政府や国際機関がどのような支援を行うべきかが盛んに議論された。中小企業を主題としたセッションで、国連グローバル・コンパクト人権担当シニア・マネージャーのジョアン・ビリカ氏が「中小企業は、地域社会の中心に位置し、倫理的行動や持続可能な慣行に影響を与える潜在的な力を持っている」と述べたように、ルールの実効性を高め、着実に取り組みを進める上で、中小企業はきわめて重要なステークホルダーとなる。

中小企業支援に注力している代表例として紹介されたのはドイツだ。ドイツではCSDDDに先立ち、国内法で企業にデューディリジェンスの実施を義務づけているが、対応する中小企業に負荷がかかり過ぎないよう、さまざまな支援策も推進している。具体的には、ヘルプデスクを設置し、中小企業が使用できるサプライチェーン上のリスク分析ツールや他社の取り組み事例を共有するオンラインデータベース、中小企業向けのガイダンスなどの情報を提供するほか、専門家による無料の相談サービスを提供している。また、セルビア商工会議所とも連携し、ルールの影響を受けるセルビアの中小企業への情報提供なども行っているという。

欧州中心の視点にとどまるルール形成への警鐘も

さらに、中小企業だけでなく、グローバル・サウスを含む欧州域外の「現場」に目を向けることを求める声も目立った。法律家やコンサルタントなどの専門家が集うセッションでは、南米からの参加者が、国際的なルール形成がヨーロッパ中心の視点にとどまっていることに強い危機感を示す場面が見られた。欧米諸国の法律家などに対して「ジュネーブ、ブリュッセル、フランクフルト、どこで議論をしていても、その根底にある深刻な人権問題に目を向ける必要がある。そのためには、グローバルな連携と協力が必要だ」と呼びかけた。

世界規模でルール形成が加速する中で、欧州や大企業中心の視点に留まらず、いかに多様なステークホルダーの視点を取り込んでいけるかが注視されている。

進化が問われる日本の次期NAP(国別行動計画)

では、日本のように「ビジネスと人権」に関する強制的なルールを持たない国・地域ではどうか。日本を含む東アジア・東南アジア地域では、国別行動計画(NAP)に基づいて自発的な企業の取り組みを推進している。日本政府は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(NAP)』(2020年)を策定し、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(2022年)などにより企業の自主的な取り組みを促している。また、インドネシアやマレーシアなど他の東南アジア地域でも近年相次いでNAPの策定が進められている。

今回のフォーラムでは、日本を含むアジア太平洋地域でNAPがいかに機能しているかを議論するセッションが設けられた。モデレーターを務めた国連「ビジネスと人権」作業部会のピチャモン・イェオファントン氏は「地域内での対話を活性化させる上で、NAPは価値あるものだ。しかし、ビジネスによる人権侵害への万能薬にはなり得ない」と述べ、今後の法制化への期待を示唆した。

アジア地域の国々の代表者からも、NAPは各国の「ビジネスと人権」の取り組みを進展させているものの、救済へのアクセスをさらに強化する必要があること、ステークホルダーからの意見の反映が充分でないこと等の課題が残る旨の発言があった。日本についても、今後検討される次期NAPに関して、多様なステークホルダーからの声を一層反映すること等の期待が示された。

日本では、現在のNAP適用期間(2020年~2025年)が終了に近づき、次期NAPの検討が進められる中、日本の取り組み状況や文化的背景を踏まえた施策の「スマートミックス」の進化が求められそうだ。

論点になった内部通報制度と苦情処理メカニズム

「真に意味のある」取り組みを推進する観点で、今回のフォーラムでは「救済へのアクセス強化」や「実効的な苦情処理メカニズムの構築」といったキーワードも特に多く取り上げられた。実際に人権侵害を受けた(または、その可能性がある)被害者が適切に「救済」される仕組みに、いかに実効性を持たせられるかが改めて問われている。

欧州では、CSDDDにより内部通報制度と苦情処理メカニズムを保有することが義務づけられている一方、日本では、公益通報者保護法に基づいて対象企業には内部通報制度の導入が義務づけられているものの、苦情処理メカニズムについてはNAPやガイドラインで推奨されているのみだ。

救済をテーマとしたセッションでは、「内部通報制度と苦情処理メカニズムをそれぞれ独立したプロセスとして構築すべきか」の議論が一つの焦点となった。一部の有識者は、「内部通報制度は従業員によるコンプライアンス違反等の報告を目的として設計されており、苦情処理メカニズムが対象とするサプライチェーン全般の人権リスクを報告しにくい」として、それぞれ別個のプロセスにすべきと主張した。内部通報制度の適用範囲を広げるだけでは、特に脆弱な立場の人々(移民労働者や地域住民など)に、従業員と同等の保護を保証するのは困難であり、「意味のある」苦情処理メカニズムとしては不十分になりやすいという趣旨だ。

一方、「さまざまな規制対応に追われている中で、十分な知見もなく、各企業が独自の苦情処理メカニズムと内部通報を独立して構築するのは現実的ではない。仕組みを簡素化できないか」という企業側の声もあった。

ドイツ政府がメキシコで進める支援

このような問題意識を受けて、国家、企業、地域などセクターを超えた連携を促す「救済のエコシステム」を構築する必要性が指摘された。先行事例として、ドイツ政府によるメキシコでの取り組みが紹介された。ドイツでは、メキシコにある自国の自動車企業のサプライチェーンを対象に、その従業員や地域住民が利用できる企業横断的な苦情処理メカニズムを構築している。これは、ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法やCSDDDで推奨されている「業界横断的なダイアログ(対話)」の一環として始まった活動であるが、企業に加え、市民社会や国家も開発・運営に関与する新たな試みとして期待されている。

また、日本における取り組み事例としては、JaCER(ビジネスと人権対話救済機構)の対話救済プラットフォームが紹介された。非司法的な苦情処理プラットフォームとして、独立した立場から対応の正当性と公平性を担保している点が特徴であり、国内でも加盟企業が増えていることが語られた。

今後、日本でも「救済へのアクセス」をさらに強化していくには、業界やセクターを超えてさまざまなステークホルダーが協働していくことが必須となるだろう。

本質的なステークホルダーエンゲージメントとは

企業が人権尊重の責任を果たす上で、決して欠かすことのできない点が権利保持者(ライツホルダー)を含むステークホルダーとの対話と連携だ。

ステークホルダーエンゲージメントは今年のフォーラムでも引き続き注目テーマの1つであったが、形式的な取り組みに留まらない「真に意味のある」エンゲージメントの実現に向けては、依然として課題が多いことも指摘された。

関連するセッションの中で、UNDP(国連開発計画)アジア太平洋地域事務所のハープリート・コール氏は「企業の努力は進んできたものの、いまだにコンプライアンス対応を目的とした『形式的な対応(Ticking the box activity)』に終始しているため、現場の声を吸い上げるアプローチが欠如し、ステークホルダーエンゲージメントが持つ価値創造の潜在能力が十分に活用されていない」と語った。

では、「本質的な」ステークホルダーエンゲージメントを実現するにはどうすべきなのか。企業の人権尊重への取り組みを評価するイニシアティブ「Corporate Human Rights Benchmark(CHRB)」を運営するWorld Benchmarking Allianceのポーリーナ・マーフィ氏は、「ライツホルダーとの関わり方に迷う場合は、直接対話を通じて効果的なエンゲージメントを確認すべきだ。一方的に彼らにとって最善と思う方法を決めつけるべきではない」と述べ、ボトムアップでプロセスを進める重要性を訴えた。これは、人権デューディリジェンスのプロセスそのものをバリューチェーン全体やライツホルダーの声を反映する包括的な仕組みにするためにも重要な視点だ。プロセスの設計段階から、地域社会や労働者などの意見を聞く場を設け、懸念や不満を議論し、意思決定の場にも参加させることが大切だと繰り返し強調された。

日本におけるステークホルダーエンゲージメントの先進事例としては、ファーストリテイリング社の取り組みが紹介された。日本では、企業がNGOなど市民社会からの批判を恐れて対話を避ける姿勢があると指摘されてきたが、ファーストリテイリング社では過去にNGOなどからさまざまな意見や批判を受けたことを踏まえ、サプライチェーン、従業員、顧客との対話の機会を重視し、人権尊重の取り組みを改善してきたという。

ステークホルダーエンゲージメントを単なる義務ではなく、企業の持続可能性や社会的価値の創造に直結する戦略的要素として、経営の根幹に取り込んでいくことが重要と言えるだろう。

真に意味のある人権尊重の鍵は「協働(Work Together)」

最終日の閉会セッションで、国際経営者団体連盟(IOE)アジア副代表のソニヤ・ジャナヒ氏は、企業同士や企業とステークホルダーなど多様な主体同士の「協働(Work Together)」の重要性を強調した。

気候変動による悪影響の深刻化、紛争の増加、AIに代表される新技術の台頭など、「ビジネスと人権」を取り巻く環境の不確実性が高まる中で、企業が1社のみで広範なバリューチェーン上のリスクに対処し、ステークホルダーの声に対応することは非常に困難ということだ。裏を返せば、「協働(Work Together)」こそが、これまでの国家や企業の取り組みの成果や失敗から学び、新たな一歩を踏み出すヒントとなる。今後「ビジネスと人権」の取り組みを本格化する企業にも、すでに取り組みを進めている企業にも、他者との「協働(Work Together)」を通じて「真に意味のある」人権尊重に取り組むことが期待されている。

株式会社オウルズコンサルティンググループ

シニアコンサルタント

高橋 夏実

コンサルタント

五味 ゆりな

関連レポート・コラム

アフガンで働く日本人・国連職員に聞く、 国連でキャリアを作るということ(2023年11月 JBpress掲載)

「人権DD」とは|基本的なプロセスとポイント

「ビジネスと人権」とは|指導原則のポイントと国際的な動向

「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える